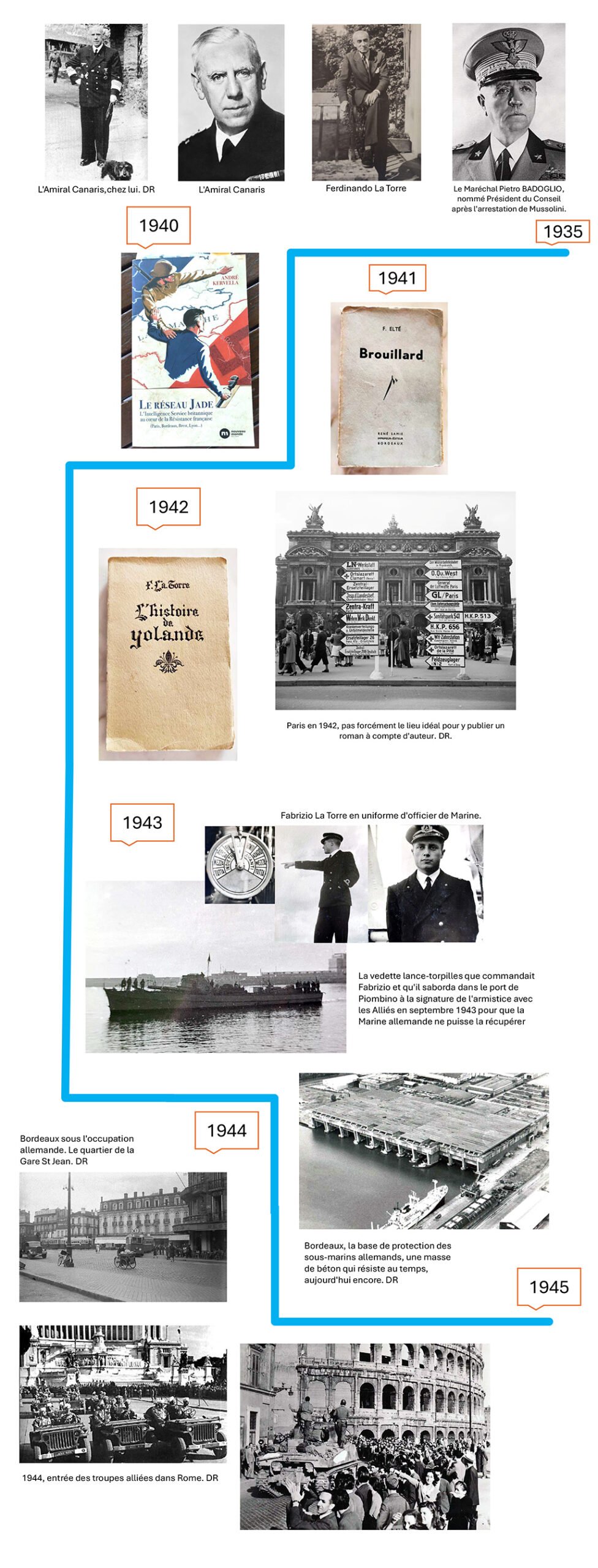

Le père de Fabrizio, Ferdinando La Torre de Stampa, fut-il un “maître espion” durant la Seconde guerre mondiale ? Fit-il partie de ce tout petit nombre d’agents secrets qui eurent la possibilité d’influer sur le cours des événements ou du moins qui tentèrent de le faire ? Deux points semblent étranges. Des coïncidences dans un monde où elles n’existent pas. En recherchant des éléments biographiques de nature à éclairer la jeunesse de Fabrizio La Torre et son milieu familial, une anomalie, une étrangeté est apparue dans la carrière militaire de son père Ferdinando. Au risque de s’aventurer dans des chemins de traverse sinueux ou ambigus, la piste devait être suivie.

Car lorsque l’on tombe sur deux pièces du puzzle qui « ne collent pas », il faut prendre le temps d’analyser pourquoi elles ne s’emboîtent pas et lister les autres hypothèses avec lesquelles elles pourraient mieux coïncider. C’est un jeu de l’esprit qui peut déboucher sur des découvertes inattendues, des visions nouvelles d’événements sur lesquels on croyait tout savoir.

Le XXème siècle, gavé de sciences et de techniques révolutionnaires, nous a fait cadeau d’un concept philosophique inattendu : la sérendipité. Ces découvertes qui ne découlent pas d’une recherche intentionnelle mais du hasard, de la maladresse ou de l’erreur. Les exemples les plus souvent cités sont le four à micro-ondes, le téflon ou la pénicilline.

Mais la sérendipité ne se limite pas aux matières scientifiques, à la biologie, la chimie ou la médecine. Les sciences humaines, l’Histoire en particulier, n’y échappent pas. Cela tient souvent aux révélations tardives des véritables dessous d’événements historiques dont les archives ont peiné à être ouvertes aux chercheurs. En 1996, par exemple, un étudiant français en sciences politiques publia sa thèse de doctorat consacrée au regard, à la vision, que l’administration diplomatique française avait eu lors de la lente montée au pouvoir d’Adolf Hitler (1920-1933).

A l’occasion de ses fouilles dans les archives françaises, ce chercheur avait découvert par hasard ce qu’il nomma « le Dossier Richert », un ensemble de pièces établissant qu’au tout début des années 1920 les services secrets français avaient soutenu et financé le jeune extrémiste Hitler. A l’époque, celui-ci se montrait favorable au démembrement de l’Allemagne, avec la Bavière, monarchiste et catholique d’un côté, et la Prusse, républicaine et protestante de l’autre. Un projet qui aurait pu changer la face de l’Europe et peut-être éviter la Deuxième guerre mondiale.

Ne sachant trop quoi faire de cette information historique jamais encore étayée mais jusqu’alors seulement considérée comme « une rumeur », le chercheur l’intégra à sa thèse, pensant que d’autres, peut-être, se plairaient à l’approfondir. En 2021, un journaliste français repris ce « Dossier Richert » et l’intégra dans un ouvrage consacré à un siècle de relations emberlificotées entre la France et l’Allemagne. (Histoires secrètes du couple franco-allemand, Talent Editions, Paris 2021). Pas plus ce livre que la thèse originelle ne suscitèrent l’enthousiasme des foules, ou seulement des experts.

C’est qu’en Histoire la sérendipité trouve là sa limite, dans l’acceptation ou au contraire le désintérêt qu’elle provoque chez les « sachants », les historiens reconnus, dont la validation est attendue. Au vrai, les découvertes nées du hasard apportent des nuances, des précisions, des relectures même, mais ne remettent pas souvent en cause la « story » à laquelle nos sociétés ont adhéré depuis longtemps.

L’éclairage qui peut aujourd’hui être porté sur Ferdinando La Torre n’est pas de nature à changer notre perception de la Seconde guerre mondiale. Tout juste permet-il de mieux mesurer la dimension humaine de ces personnages historiques, (Winston Churchill, l’Amiral Canaris, les résistants) que nous avons pris l’habitude de simplifier, de styliser, dans leurs rôles de héros ou de salauds.

Ce qui importe ici, en épaississant le personnage de Ferdinando, c’est aussi de comprendre que le jeune Fabrizio fut au moins partiellement au courant des activités de son père.

Tous ceux qui ont connu le photographe auquel ce site est consacré se souviennent du « Fabrizio imperturbable », de cet homme qui semblait baigné d’une immense sagesse, d’une zénitude parfaite. Certains ont pensé qu’il l’avait acquise lors de ses longs séjours en Asie. Et d’autres ont rappelé l’avoir toujours connu ainsi, comme s’il était déjà revenu de là où tous les ambitieux rêvent d’arriver. Jamais blasé, ouvert à la nouveauté et à la découverte, persuadé que le monde n’est pas manichéen, que la vie est affaire de dégradés, de nuances. De ces sfumature qu’il voulut toujours intégrer dans son œuvre artistique.

De Berlin à Londres, en passant par Bordeaux.

Il faudra attendre le travail éventuel des historiens sur les archives militaires italiennes pour connaître en détail les missions remplies par Ferdinando La Torre, à partir de 1935 officier à l’Etat-Major des Services secrets (SIM). Mais il en est une, ou plutôt deux, qu’il mentionne dans les documents qu’il rédige après-guerre et confie à son fils Fabrizio.

En mars 1941, il est envoyé en France sur la côte Atlantique occupée par les Allemands avec pour objectif d’observer ce qui s’y passe dans une zone s’étendant de La Rochelle à la frontière espagnole, incluant Bordeaux, Bayonne et le Pays basque.

Qu’est-ce qui pouvait justifier l’envoi par l’Italie d’un officier supérieur si parfaitement préparé à des missions de haut niveau, totalement bilingue en français et allemand et, compte tenu de son milieu social d’origine, pourvu de nombreux contacts dans la très bonne société locale ? Une première hypothèse doit être émise. La voici.

Fin 1940, dans la région de Bordeaux, un réseau de résistance voit le jour, le Réseau Jade. A l’origine, il est monté par des officiers français ne voulant s’aligner ni derrière le Maréchal Pétain ni derrière le Général de Gaulle mais désireux de cacher et de préserver les armes et le matériel militaire dont la France aura besoin pour se libérer de l’occupation allemande. Les initiateurs de Jade sont souvent des aristocrates ou des grands bourgeois avec lesquels Ferdinando La Torre de Stampa aurait pu, très facilement, se trouver des accointances.

La logique du « ni Pétain ni De Gaulle » amène le réseau à s’affilier directement à l’Intelligence Service (IS) britannique et à ne rendre compte qu’à Londres. Or Jade, si plus tard il s’ouvrira largement aux civils, reste d’inspiration très militaire. Un milieu qui cultive ses propres rites. Durant l’avant-guerre par exemple, quelle que soit la politique de leurs gouvernements respectifs, les officiers supérieurs européens ne rechignaient pas à entretenir des relations « civilisées » avec leurs homologues étrangers, dans un esprit tout droit issu de la Première Guerre mondiale, lorsque des officiers supérieurs, faits prisonniers, devaient apprendre à respecter leurs geôliers. On est ici dans le cœur du film « La Grande Illusion », réalisé en 1937 par Jean Renoir, une œuvre au succès mondial.

(Sur le Réseau Jade, on se référera très utilement au livre « Le Réseau Jade, l’Intelligence Service au cœur de la Résistance française », d’André Kervalla, Nouveau Monde Editions, Paris 2021).

Ferdinando a-t-il été envoyé à Bordeaux pour prendre contact avec les chefs du réseau Jade, vecteur de communication directe et discrète avec Londres ? Cela semble probable. Sans doute a-t-il également rendu compte à Rome des réalisations de défenses allemandes, les fortifications le long des côtes, ou la base de sous-marins de Bordeaux, d’autant que celle-ci abritera également des submersibles italiens. Mais Jade pouvait être l’objectif principal. D’autant qu’au même moment un autre grand militaire européen s’intéresse à cette discrète porte ouverte sur Londres, l’Amiral Wilhelm Canaris, le chef de l’Abwehr, les services secrets militaires allemands.

Toute sa vie, tout au long de sa carrière militaire, et jusqu’à sa mort, pendu par les Nazis, l’Amiral Canaris voudra faire la différence entre son attachement à l’Allemagne et sa haine du régime hitlérien. Peu de jours avant sa mort, il déclare : « J’ai ma conscience tranquille. En tentant de m’opposer à la folie criminelle d’Hitler qui menait l’Allemagne à sa destruction, je n’ai fait que remplir mon devoir envers mon pays. »

Il est de ceux qui, dès 1940, et encore plus après le 22 juin 1941, le déclenchement de l’Opération Barbarossa, l’invasion de l’URSS par les Allemands, comprend que la guerre sera perdue pour son pays et qu’il faut, de grande urgence, négocier avec Londres un projet d’armistice qui pourrait succéder à l’assassinat du Führer.

Les historiens situent à la fin de l’année 1943 ou au début de la suivante, à Paris, la rencontre officielle entre Canaris et le chef du Réseau Jade, afin de faire passer au Premier Ministre anglais Winston Churchill une demande écrite d’armistice.

En fait, il semble que ces propositions de paix de Canaris aient commencé bien avant, et aient emprunté toutes les voies possibles, le Réseau Jade déjà, mais aussi le Vatican ou cette nébuleuse aristocratique européenne qui ne porta jamais Hitler ou Mussolini dans son cœur et qui gardait un accès à la Cour d’Angleterre.

Dès 1940 et plus encore dans les années suivantes, Winston Churchill s’opposera toujours à tout type d’accord de ce genre ; il ne veut pas risquer de se retrouver avec une Allemagne encore gouvernée par l’extrême-droite et qui n’aurait pas, comme en 1918, souffert suffisamment pour que lui passe l’envie de recourir à la guerre une fois de plus.

En 1940-41, ce n’est donc pas encore par Bordeaux que Canaris parvient à établir un canal de négociations formelles avec Londres. Pourtant, voici un deuxième fait qui marque la carrière militaire de Ferdinando.

En mars 1942, en quittant Bordeaux, La Torre rejoint sa nouvelle affectation : il est nommé officier de liaison auprès de Canaris lui-même ! Le voilà à Berlin, auprès de celui qui reste le premier opposant, le premier comploteur contre Hitler.

Et ce ne peut pas être un hasard.

Les deux hommes ont tout pour s’apprécier : la famille de Canaris est originaire d’Italie, lui-même, comme La Torre, est polyglotte et parle les principales langues européennes à la perfection. Ils éprouvent la même aversion pour les dictateurs qui commandent à leurs pays et ils sont assez fins stratèges pour comprendre qu’à terme l’Allemagne perdra la guerre. Ajoutons qu’ils ont en commun d’avoir vécu ou travaillé à Londres, Paris ou Berlin, qu’ils se sentent partout à l’aise et que la clandestinité ne les a jamais effrayés.

Quel fut le rôle exact de Ferdinando La Torre de Stampa auprès de Canaris ? C’est aux historiens d’aller fouiller les archives. A l’évidence, connaissant les idées de Ferdinando par ses écrits et ses conversations avec son fils, on peut supposer qu’il fut un relais pour Canaris, tentant de l’aider dans ses projets de renversement ou d’assassinat d’Hitler. Tous deux font partie de cette génération d’officiers supérieurs qui savent qu’on ne met fin à une guerre qu’en négociant avec l’ennemi et que plus tôt cela adviendra plus nombreuses seront les vies sauvées. Mais ce que Canaris ne mesurait pas c’était la dimension abominable et impardonnable de l’Allemagne nazie, empêchant les Alliés de donner suite à ses propositions de paix.

Pour ajouter à ces suppositions sur le rôle de Ferdinando La Torre de Bordeaux à Berlin dans les pas de l’Amiral Canaris, il faut évoquer une étrangeté éditoriale qui participe à jeter cette lumière étrange sur le personnage. Elle concerne la facilité déjà évoquée avec laquelle Ferdinando écrit des romans, des pièces de théâtre, des fabulettes pour enfants.

C’est le 13 novembre 1941, sur les presses de René Samie, Imprimeur-éditeur à Bordeaux, que le roman « Brouillard » parait, signé du très transparent pseudonyme de F. Elté, les initiales de Ferdinando La Torre. Le livre est tiré à 300 exemplaires. Ce roman se veut « dans l’esprit de Marcel Proust » et se lit avec plaisir.

Ensuite, c’est à Paris le 30 avril 1942, sur les presses de Louis Bellenand et Fils, à Fontenay-aux-Roses (Seine), que F. La Torre publie sous son nom et également à compte d’auteur « L’Histoire de Yolande », un conte moyenâgeux faisant parfois usage du « vieux françois ». Celui-ci est tiré à 200 exemplaires « pour l’auteur et ses amis ».

On peut imaginer que grand seigneur et aveugle à la guerre qui l’entoure, La Torre ait trouvé le temps et le plaisir de commettre ces deux livres et de les éditer à ses frais. Mais c’est très peu probable. Dans ces deux villes, la Gestapo assure le contrôle et la censure de tout ce qui est imprimé. De plus, la période n’est pas à l’abondance du papier ni à son prix bon marché. Comment expliquer ces deux publications ? La pulsion un peu narcissique de l’esthète n’est pas une hypothèse crédible.

On peut par contre se souvenir que le codage de messages chiffrés s’appuyant sur un livre dont chacun est détenteur, reste le plus ancien et le plus fiable moyen d’échanger ses secrets. Alors quoi de mieux qu’un livre hors commerce au sujet pas vraiment indispensable, que l’on laisse traîner sur une table basse dans le salon ou la bibliothèque… La famille de Ferdinando, son épouse, sa fille, ses proches, n’imaginèrent jamais que ces deux ouvrages auraient pu avoir une autre légitimité que le seul plaisir littéraire.

En a-t-on fini avec Ferdinando et Canaris ? Pas vraiment. Le plus étrange est encore à venir. Ferdinando, son fils Fabrizio et en fait toute la famille La Torre se retrouvent à l’épicentre d’un réseau de résistance romain affilié à l’OSS, les services secrets américains, le tout sans que les services allemands n’interviennent. L’Abwehr de Canaris ne peut ignorer ce qui se passe. Pourtant, elle laisse faire. Pour comprendre cette nouvelle étrangeté, il faut remettre les éléments historiques en perspective.

Lorsque Benito Mussolini est destitué par le Roi d’Italie et arrêté, le 25 juillet 1943, s’ouvre une période pour le moins confuse durant laquelle les Services Secrets américains, l’OSS, s’empressent de structurer leurs réseaux. Les Allemands, par contre, continuent de croire que le nouveau premier ministre, le Maréchal Pietro Badoglio, restera fidèle à la ligne du parti fasciste. Aussi ahurissant que cela puisse paraître, les services secrets allemands, et en tout premier lieu l’Abwehr de l’Amiral Canaris, n’ont pas vu le coup venir.

Au sein de l’appareil nazi, les adversaires de Canaris, et ils sont nombreux, prennent prétexte de ce ratage pour tenter de le discréditer un peu plus aux yeux d’Hitler. L’Amiral contrattaque en livrant au Führer un dossier sur le nouveau dirigeant italien, Badoglio, où il manque pourtant une information essentielle : Badoglio a une réelle admiration pour la France et l’Angleterre ! Cela augure mal de l’avenir des relations italo-germaniques.

De fait, le 8 septembre 1943 est rendue publique l’armistice signée entre le gouvernement Badoglio et les Alliés, l’Italie se déclarant dès ce jour en guerre elle-aussi contre Berlin.

Brutal renversement d’alliance ! Et étonnants cafouillages de la part des militaires allemands qui doivent, en une minute, passer du statut d’allié à celui d’ennemi, occupant un territoire sur lequel ses adversaires n’ont pas perdu de temps pour s’organiser. Plusieurs historiens italiens soulignent le fait que dans l’Italie mussolinienne, pays ami, l’Intelligence, l’action secrète, était le fait de l’Abwehr et non des services de police politique, comme la Gestapo. Il faudra un certain temps, des jours, des semaines selon les zones, pour que se mette en place la force nazie de contrôle et de répression.

(Nombreux ouvrages d’historiens traitant de cette période. On pourra se référer au livre d’Enrico CERNIGOI, « I Servizi Segreti del Terzo Reich », Editions Giunti, Florence 2021)

Fabrizio La Torre, le photographe, jeune officier de Marine, a laissé à ses proches des notes relatant cette période particulière : jusque début septembre 1943, il commande une vedette anti-submersibles, insérée dans un groupe de quatre, avec lesquels il assure la protection de navires et de convois ou la chasse aux sous-marins alliés. Le 10 septembre, deux jours après l’annonce de l’armistice, alors que cette flottille se trouve au port de Piombino, en Toscane encore aux mains des Allemands, deux corvettes allemandes leur bloquent l’accès à la mer et leur ordonnent de se remettre au mouillage. Les équipages italiens obéissent, sabotent leurs embarcations (moteurs et moyens de transmission) et quittent tranquillement le port. Dans la nuit, des bombardements envoient la majorité de ces unités par le fond. Et le lendemain matin, officiers et marins sont démobilisés et autorisés à rentrer chez eux.

L’armée allemande n’est pas en mesure de faire des prisonniers de guerre. Ou bien elle ne l’a pas encore prévu.

Fabrizio n’hésite pas et rejoint en train la propriété familiale du Gromo, près de Bergame. Il a la surprise d’y trouver toute sa famille, y compris son père qui voyageait de Rome à Berlin pour rejoindre son poste auprès de l’Amiral Canaris lorsqu’intervint l’Armistice.

Il y a là aussi un grand ami de la famille, Maurizio Moris, un turinois ancien élève de l’Ecole Polytechnique de Zurich où il a fait la connaissance de Ferdinando. Ingénieur, Maurizio est directeur technique de la société Parodi-Delfino, qui produit des engrais, des explosifs et des munitions. Il est également directeur au sein de l’entreprise Innocenti & Co (moteurs et mécaniques).

Sous l’influence de Maurizio, tout le groupe décide de rentrer à Rome : l’industriel, lui-même fils d’un très éminent général qui créa l’aéronavale italienne, entend aider les Alliés à libérer l’Italie au plus vite. A peine rentré dans la capitale, il repart vers le Sud, la zone déjà libérée par les Américains, passe la ligne de front, trouve les chefs locaux de l’OSS, se fait attribuer une mission de coordination des mouvements romains de résistance et repart en zone occupée avec un opérateur radio.

Moris est ingénieur, industriel, businessman, il entend gérer sa guerre avec la même efficacité qu’une entreprise. Il décide de fixer son « quartier général » dans la maison des La Torre, au 30 Via Orazio, plus centrale, plus pratique. La famille lui donne son plein accord.

Ensuite, c’est « tambour battant » : il passe et repasse la ligne de front pour se rendre à Naples auprès des forces américaines, transmettre des informations, en rapporter des équipements ou des fonds pour les réseaux. Une fois, il emmène même Fabrizio avec lui, à l’occasion d’un passage organisé pour plusieurs hommes politiques (communistes, socialistes, démocrates-chrétiens) qui se rendent à un congrès pour préparer l’avenir du pays. Blessé en traversant un champ de mines, Maurizio Moris parvient tout de même à regagner Rome et à s’y faire opérer. Durant sa longue convalescence Via Orazio, il fait défiler tous les chefs résistants dans sa chambre, reçoit leurs rapports, distribue argent et explosifs, bref transforme la maison des La Torre en un lieu plus fréquenté qu’un supermarché.

Sur l’action des services secrets US en Italie durant la guerre, sur la structuration des réseaux de résistance, sur l’action de divers responsables dont Maurizio Moris, on pourra se reporter à la Thèse de Doctorat de Madame Michaela Sapio, 2010/2011 « Servizi segreti in Italia (1943-45) Lo spionaggio americano dalla caduta di Mussolini alla Liberazione », Université du Molise

En février 1944, Ferdinando La Torre décide que l’agitation créée autour de son ami Maurizio devient dangereuse pour tout le monde. Il le fait héberger chez un couple d’amis où il doit s’en tenir à une vie bien plus discrète.

Une fois de plus, il n’y a pas de hasard : février 1944 est aussi la date où l’Amiral Canaris est destitué de la direction de l’Abwehr. Comment ne pas comprendre que jusqu’à cette date, la Casa La Torre profita de la protection de l’Amiral, alors que l’Abwehr était la seule force de police efficace en Italie occupée, et en particulier à Rome, avant que la Gestapo ne vienne la suppléer ?

A l’évidence, entre Ferdinando La Torre et Wilhelm Canaris une ligne de communication avait continué à fonctionner.