LE POIDS D’UNE FAMILLE

Fabrizio La Torre est né en 1921, dans une de ces familles italiennes dont l’univers fut constamment baigné d’art. Qu’il soit aux murs ou au bout des doigts de certains parents, l’art était partout, même si personne n’eut jamais la prétention de se revendiquer « artiste ». Mais il n’y avait pas que la création artistique. Aussi loin que l’on remonte dans son arbre généalogique, on aperçoit des figures d’une dimension surprenante.

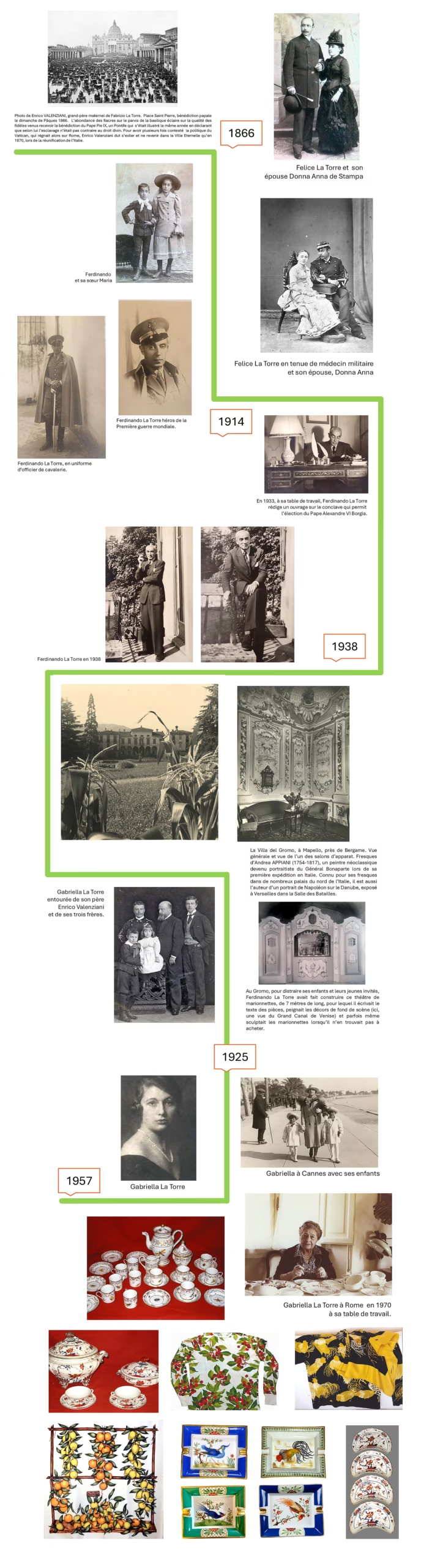

Arrêtons-nous à ses grands-pères. Du côté maternel, Enrico VALENZIANI un éminent bourgeois romain, fonctionnaire de l’Etat pontifical mais partisan de l’unité de l’Italie. A ce titre, il est pourchassé par la police du Vatican et obligé de fuir Rome jusqu’à la prise de la ville en 1870. Il fut l’un des pères de la photographie italienne : il réalisa dans les années 1860 des clichés extraordinaires de la ville de Rome, des célébrations papales et des soldats de Napoléon III venus protéger le Pape contre les Garibaldiens. (Aujourd’hui, le Fondo Valenziani est propriété de l’Etat italien et fait l’objet d’expositions régulières).

Du côté paternel, on trouve le Professeur Felice LA TORRE, à lui seul un personnage digne d’habiter un roman aux mille rebondissements. Issu d’une famille très pauvre d’ouvriers agricoles siciliens du village de Savoca, il est confié dès son plus jeune âge aux prêtres locaux qui assurent son éducation. Sans doute le gamin est-il brillant puisqu’il va jusqu’à l’université et décroche son diplôme de médecin. Faute de moyens pour ouvrir son Cabinet en ville, il se fait médecin militaire pendant quinze ans, mais ne se contente pas d’une vie de garnison. Il est le premier en Europe à étudier la relation entre l’alimentation du soldat et sa vaillance au combat. Ses travaux sont rapidement mis en application non seulement en Italie mais aussi en France et en Angleterre. Les rations actuelles qui calculent au gramme près les apports quotidiens nécessaires au combattant sont directement issues des travaux du Professeur La Torre.

Il profite de cette reconnaissance pour reprendre à Paris ses études médicales et se spécialise en gynécologie, une branche encore inconnue dans son pays. Il devient le premier gynécologue obstétricien italien, ouvre à Rome la première clinique spécialisée et devient même le praticien attitré, mais discret, de la Reine. Il réunit une collection exceptionnelle d’ouvrages consacrés à la gynécologie et à l’obstétrique, de presque 1.000 pièces, certaines du 16ème siècle, qu’il offre à l’Etat italien (Bibliothèque de l’Université Médicale de Rome).

Lui-même publie en 1917 un ouvrage érudit « L’utérus à travers les siècles » qui étudie l’histoire, la représentation, la structure et la physiologie de cet organe, notamment dans sa fonction reproductive. Riche d’une iconographie exceptionnelle, ce livre ne lui vaut pas que des amitiés dans une Italie encore fortement dominée par l’Eglise et où tout ce qui touche à la femme et à son sexe reste proche du Diable…

Devenu un personnage public et important dans la société italienne, il épouse une jeune femme issue d’une famille aristocratique italo-suisse, restée orpheline très tôt mais dotée d’une fortune vraiment conséquente. Celle-ci dispose d’un grand domaine agricole dans le Nord de l’Italie, près de Bergame, où se situe la « villa » Gromo di Mapello, imposante et belle, de la fin du XVIIème siècle, complète de salons à l’infini et d’une salle de bal à fresques du XVIIIème. Le couple y reçoit en permanence amis et relations. S’y retrouvent des scientifiques, des écrivains et journalistes, des industriels et des inventeurs, des responsables politiques parfois, tout ce que l‘Italie et les proches pays européens comptent de brillants cerveaux.

Ils ont deux enfants, Maria qui toute sa vie fait preuve de curiosité et d’originalité, se passionne pour les cultures asiatiques, et devient l’amie très proche de l’exploratrice Alexandra David-Néel dont elle dactylographie ses nombreux livres. Résidente à Monte-Carlo pendant des décennies, elle y anime un petit groupe d’adeptes de la théosophie et a un échange épistolaire suivi avec un célèbre théosophe américain, Albert Einstein.

Et Ferdinando, né en 1887 à Paris, lors d’un séjour de ses parents dans la capitale française. Il est le père du photographe Fabrizio La Torre. Certains moments marquants de sa vie méritent d’être évoqués en détails parce qu’ils ont été de nature à marquer le jeune Fabrizio, en tous cas à lui faire ressentir le poids d’une personnalité certes amicale et aimante mais forte et pour tout dire envahissante. On le verra, Fabrizio eut toute sa vie la passion du voyage, ce qui peut aussi se dire « le désir d’éloignement ». Grandir à l’ombre d’un père si exceptionnel peut expliquer l’envie de se créer des espaces de liberté. La photo en fut un. Le voyage, un autre.

Ferdinando La Torre de Stampa ajoute, comme il est d’usage, le patronyme de sa mère à celui de son père. Une manière également de rendre hommage à cette femme lourdement marquée par la vie mais qui cherchera toujours à apporter à ses proches, malgré une certaine rigueur protestante, le réconfort et la confiance en soi, le meilleur moyen de tracer son chemin et de réaliser ses rêves.

Décrire Ferdinando n’est pas compliqué : il est grand, très bel homme, a une prestance et une élégance naturelles. Il pratique assez régulièrement certains sports (tennis, aviron, équitation, saut d’obstacles) pour remporter tournois et trophées. Il fait ses études à Rome puis obtient son diplôme supérieur à la prestigieuse Ecole Polytechnique de Zurich. Outre l’italien, il parle le français, l’allemand et l’anglais comme s’il était originaire de ces pays, sans le moindre accent.

Officier de cavalerie durant la Première Guerre mondiale, il mène ses lanciers à l’assaut des troupes autrichiennes plus nombreuses et parvient tout de même à les défaire, ce qui lui vaudra de nombreuses citations et décorations.

Héros de la guerre, jeune père de famille, il collabore à diverses entreprises à Milan et Londres (Pirelli, Memini, etc.) mais doit reprendre la gestion du domaine agricole à la mort de son père en 1923. Ce n’est pas là une tâche suffisante pour l’occuper. Pour ses enfants en bas âge, il fait construire un théâtre de marionnettes de 7 mètres de long, sculpte les personnages qu’il ne trouve pas dans le commerce, peint les toiles de fond, et surtout écrit lui-même les pièces qui sont jouées devant les petits et leurs amis.

En alexandrins, il rédige un pastiche de Molière, Le Bourgeois Magnifique, et cent autres contes et fables pour occuper son jeune public. Le pastiche l’inspire énormément : il publie aussi un roman, Brouillard, qui se moque gentiment du style particulier de Marcel Proust, pourtant l’un de ses romanciers préférés, et plus curieusement d’un pastiche « en vieux françois » du Roman de Renart, l’Histoire de Yolande, dont l’objet, on le verra plus loin, était peut-être bien différent du simple plaisir d’esthète.

En 1933, Ferdinando La Torre publie un nouvel ouvrage, cette fois loin des exercices de style et des amusements pour enfants : « Du conclave d’Alexandre VI, le Pape Borgia ». Ayant eu accès à de nombreuses archives vaticanes, l’auteur établit certains faits qui, sans les démentir complétement, limitent les lourdes rumeurs de corruption et d’achats de votes ayant marqué l’élection de ce pape. Alexandre VI, pape « honorable » mais victime de l’image assez désastreuse de sa famille ? Sans doute un peu. Il n’en faut pas plus pour que le Vatican et ses journaux amis en Italie couvrent l’ouvrage et son auteur de compliments flatteurs. Jusqu’au Colonel commandant la Garde Suisse qui lui adresse, en toute confraternité helvétique, un courrier des plus élogieux. Le fait que Ferdinando soit de religion protestante ajoute encore au plaisir de l’Eglise.

En 1935, il décide de rejoindre l’Etat-Major de l’armée italienne. Bien que profondément antifasciste, il est resté très proche des milieux militaires et entend servir son pays. On ignore les raisons de ce choix ; mais il indique qu’après une rapide affectation à Naples, il intègre à Rome la direction du SIM, les services secrets militaires.

Le passage de Ferdinando La Torre dans les instances dirigeantes des services secrets italiens pose trop de questions pour être traité en quelques lignes. Pour les amateurs de guerres secrètes et de complots historiques, nous renvoyons à la lecture de la page « Papa James Bond ? », un peu plus loin sur ce site.

Mais l’important est de retenir que le jeune Fabrizio n’a pas tout ignoré des activités secrètes de son père et que lui-même fut ensuite impliqué dans des activités parfois clandestines au profit des Alliés.

Après-guerre, Ferdinando parviendra à vendre le grand domaine agricole du Gromo devenu improductif durant le conflit. Il décède d’un infarctus en 1948, laissant à Fabrizio le rôle très lourd de « l’homme de la maison ».

Dans ce déjà très riche paysage familial, il reste à évoquer la mère de Fabrizio, Maria Gabriella La Torre de Stampa, née Valenziani, une femme remarquable qui elle aussi prend toute sa place dans cette galerie d’étonnants personnages.

Issue d’une famille romaine aux fortes valeurs morales, progressistes et généreuses, et où là aussi l’art n’était pas exclu, elle avait entamé en 1920 une activité et une carrière de peintre sur porcelaine, après avoir été l’élève à Milan du Maître Cremona, l’une des principales références de l’époque.

Chargée par ses beaux-parents de redécorer et remeubler les 75 pièces de la Villa del Gromo, à Mapello près de Bergame, où la famille passe de nombreux mois autour de l’été, elle se passionne pour cette mission qui l’amène à courir les antiquaires non seulement en Italie mais au cours de ses nombreux voyages en France, Angleterre, Allemagne, Suisse, etc.

Très rapidement elle constitue une collection personnelle de faïences et porcelaines, particulièrement celles produites par des manufactures disparues. Son degré d’expertise dans ce domaine devient éminent.

Alliant les connaissances historiques et la finesse du peintre, Gabriella se lance alors dans la production de services en porcelaine qu’elle destine tant aux besoins et aux membres de la famille qu’aux amies, ne faisant jamais de cette activité un commerce. Une estimation réaliste situe au-delà de 18.000 pièces la production de cette artiste entre 1925 et 1975, à la veille de sa mort. (On notera le « Service Gromo », inspiré d’un modèle Compagnie des Indes, initialement réalisé pour 18 couverts, mais jugé insuffisant et porté à 36 couverts, aujourd’hui divisé entre ses descendants.)

Parmi ses modèles préférés, ceux de la Manufacture de Nyon (Suisse) la séduisent particulièrement. Notamment le thème des insectes, petites figures d’une finesse et d’une précision incroyables, qui rendent vivantes ces coccinelles, abeilles ou papillons majestueux.

En 1957, alors qu’elle est déjà âgée de 65 ans, un proche ami, Jean R. Guerrand, l’un des dirigeants de la Maison Hermès, découvre ces porcelaines « Insectes » et lui demande d’adapter ce décor pour un « Carré » que l’illustre Maison éditerait. C’est fait l’année suivante ; le modèle connait un immense succès et il inaugure pour Gabriella un travail de styliste, de dessinatrice de foulards, qu’elle mènera pendant presque dix ans.

Le portrait de cette femme remarquable ne serait pas complet sans l’évocation de son action caritative et humanitaire qui lui fit assumer, entre autres, la direction de ce qui ne s’appelait pas encore une ONG. Entourée de tout un groupe de bonnes sœurs, elle dirigea l’organisme qui apporta l’aide alimentaire, médicale et sociale à une zone périphérique de Rome, la Garbatella, à l’époque constituée de bidonvilles et de logements insalubres. Son objectif fut toujours d’extraire les plus faibles, les femmes et les enfants, de la très grande misère et de la délinquance. Aujourd’hui, la Garbatella est un quartier « branché » de la capitale italienne. Giorgia Meloni, responsable politique italienne première femme à atteindre la fonction de Président du Conseil, en est issue.

Voilà donc brossé à grands traits, (car pour chacun des nommés il y aurait encore tant à raconter…) l’environnement familial dans lequel s’inscrit Fabrizio La Torre. On y retrouve l’art, bien sûr, la culture, l’ouverture au monde par les langues, les études, les voyages, mais aussi les valeurs sociales, la conscience des difficultés de la vie, la responsabilité qui incombe à celui qui a reçu plus que ses contemporains. Qu’elle soit d’origine philosophique, aristocratique ou religieuse, on trouve cette idée que l’attention aux autres n’est pas une simple option mais bien une obligation. L’empathie est un devoir.

Et l’empathie, justement, cette connivence si parfaite avec ses sujets, c’est ce qui a permis à ce photographe de réaliser des clichés extraordinaires de sincérité, de poésie et d’amour.